Joe Johnston é um cineasta com uma carreira um tanto quanto irregular. Antes mesmo de fazer sua investida dentro do universo monstro com a medíocre adaptação de ‘O Lobisomem’ (2011), ele já havia mostrado sua versatilidade dentro da indústria hollywoodiana ao trabalhar como designer de efeitos especiais em franquias de nome bem conhecido, incluindo ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’ – esta última pela qual levou para casa sua estatueta do Oscar no início da década de 1980. Assim que começou seu trabalho como diretor, Johnston realizou inúmeras obras de baixo orçamento, mas definitivamente seu nome é marcado pela aventura cômica ‘Jumanji’. E, ao que muitos podem encarar ser uma nostalgia, o filme pode ter seus deslizes, mas continua extremamente divertido mesmo 27 anos depois de seu lançamento nos cinemas.

A história gira em torno de um jovem garoto chamado Alan Parrish (Adam Hann-Byrd) que, após enfrentar um grupo de valentões, acaba encontrando o misterioso jogo de tabuleiro que empresta o nome ao longa-metragem. Apesar da atmosfera sombria, ele não leva em consideração as circunstâncias sob as quais o achou, enfrentando suas consequências após iniciar a aventura ao lado de sua amiga, Sarah Whittle (Laura Bell Bundy), sendo sugado para dentro do perigoso mundo de Jumanji. É claro que a história não acaba por aí: vinte e seis anos se passam até que o jogo é redescoberto por um outro casal de crianças – os pequenos Judy e Peter Shepherd (Kirsten Dunst e Bradley Piere, respectivamente), após de mudarem para a mesma mansão outrora habitada pela família Parrish.

A partir daí, a narrativa segue por diversas direções, todas muito bem estruturadas – ao menos em sua maior parte. Acontece que jogo funciona como uma metáfora ao melhor estilo tour de force, dentro do qual os personagens passam por uma série de proezas como forma de encontrarem uma epifania irreversível e que mude a configuração “confortável” na qual estavam para um entendimento ainda mais profundo. É claro que, em se tratando de uma comédia familiar, essas questões mais profundas são mantidas na justificável superficialidade como forma de criar um ambiente mais envolvente para o público. E de certo modo essa perspectiva funciona, mas peca em outros quesitos.

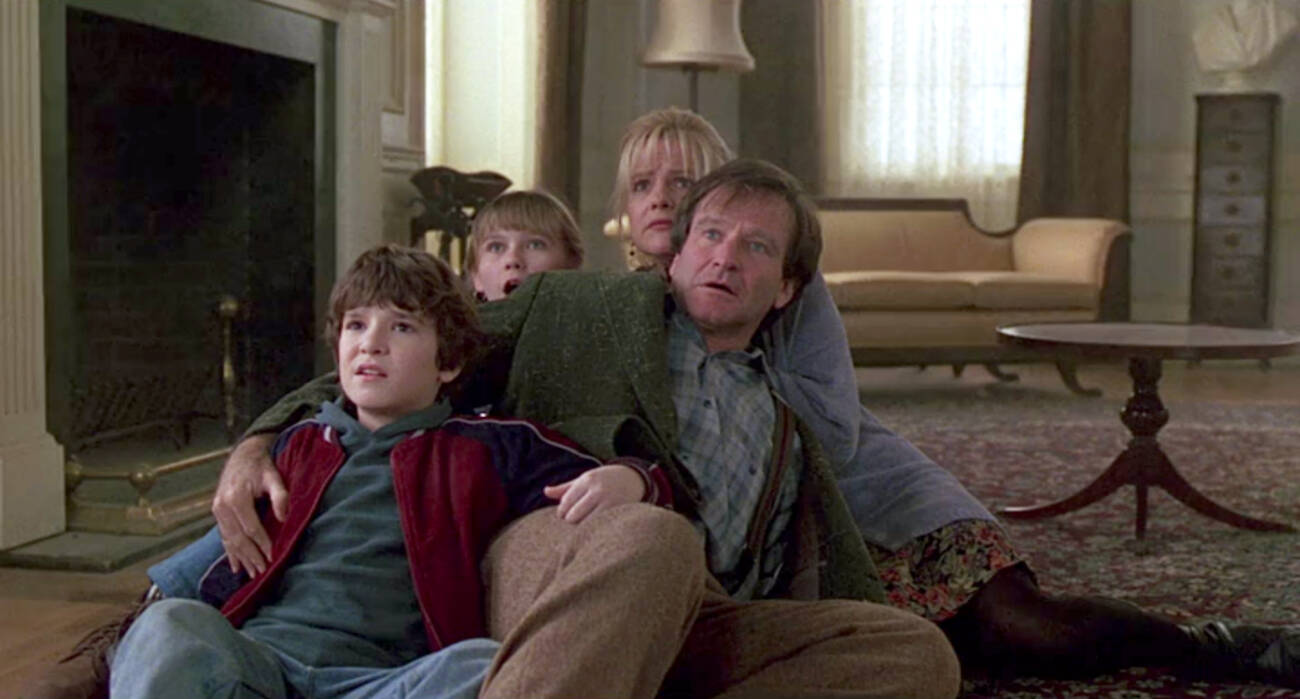

Eventualmente, os irmãos Shepherd, que lidam diferentemente com a morte prematura dos pais e a completa mudança no estilo de vida que tinham, conseguem resgatar Alan de seu confinamento mortal dentro do jogo. Após vinte e seis anos preso em uma selva e lutando para sobreviver, o protagonista retorna, agora interpretado pelo sempre carismático Robin Williams, e tem que enfrentar os fantasmas de seu passado. Talvez esse coming-of-age forçado seja o que mais dá sustância à sua personalidade dualística e evasiva, oscilando entre a manutenção do espírito infantil que foi arrastado para algo nem um pouco premeditado e o fato dele ser um adulto de mais de trinta anos que já não tem mais os pais e está em um mundo completamente diferente do que conhecia.

A grande sacada do filme é continuar o jogo de onde ele parou, com a adição das duas crianças como os novos jogadores. Logo, espere sim o retorno de uma traumatizada Sarah, abandonada por todos, tachada como louca e vivendo realizando leituras de mãos e previsões astrológicas na incrível presença de Bonnie Hunt. Ainda que o roteiro assinado supervisionado por Greg Taylor e Jonathan Hensleigh tente prezar tanto pelo drama quanto pelas quebras de expectativa de modo igualitário, o alcance desse equilíbrio nunca alcança seu potencial máximo principalmente pelo aproveitamento das mágoas carregadas pelos personagens de Hunt e Williams como forma de amenizar a tensa atmosfera do filme – ou ao menos aquela que deveria existir. É inegável dizer que os dois atores trazem bastante química para a tela, mas essas faíscas poderiam ter encontrado um espaço muito mais amplo caso inseridas dentro de um escopo mais sensível.

Estamos falando sim de uma obra de aventura e que, considerando a filmografia de Johnston, poderia trazer o melhor das séries fílmicas que participou em uma amálgama muito interessante e que conversasse com o emergente público da geração X. Entretanto, é justamente na composição cênica que o diretor falha: sua montagem picotada e seu apreço pelo básico jogo de ação e reação impede a construção de sequências com um teor mais melancólico ou aterrorizante. A ideia de ‘Jumanji’ é justamente colocar seus personagens dentro de arcos aos quais não estão acostumados – como enfrentar uma horda de aranhas assassinas, trepadeiras carnívoras ou uma manada africana e incontrolável; para chegar a esse objetivo, o público deve ser conduzido através de uma crescente ambiência de perigo, que indique a iminência de um obstáculo e como os heróis irão enfrentá-los. Mas essa concepção é quebrada pelos constantes e frenéticos cortes.

No tocante à fotografia, Thomas Ackerman aproveita muito bem a frase “efeito borboleta” para mostrar o antes e o depois da pequena cidade de Brantford. Se no começo do filme a paleta de cores vibrantes era ressalta pela iluminação difusa e quase onírica, o desaparecimento inexplicável de Alan parece ser o pontapé inicial para a decadência daquele condado. No tempo presente, a única construção a realmente se elevar em meio aos tons pálidos e mórbidos é a mansão Parrish, cuja plenitude branca dá lugar a um monocromático desboto ressaltado pela drástica mudança de luzes. Até mesmo os habitantes daquele lugar aceitaram suas ruínas, fundindo-se ao cenário caótico.

‘Jumanji’ é um filme nostálgico. Muito agradável e divertido de se ver, com uma aventura que conversa de diversas formas com múltiplos públicos. E é claro que de nada seria uma narrativa interessante e envolvente sem o carisma de Williams, conhecido por seus icônicos personagens no cinema e na televisão e que, sem sombra de dúvida, preparam um terreno familiar para o espectador.