2024 vem se provando um ótimo ano para Luca Guadagnino.

Além de ter lançado a irretocável dramédia esportiva ‘Rivais’ meses atrás – faturando várias indicações às principais premiações -, o realizador indicado do Oscar retornou para suas costumeiras narrativas de profunda complexidade emocional com o drama ‘Queer’. E, apesar de certas escolhas duvidosas e uma tentativa de unir inúmeras incursões artísticas em um mesmo lugar, o resultado é bastante positivo e traz um elenco estelar para nos guiar pelas atribulações não apenas do amor, mas do isolamento e da necessidade intrínseca de validação.

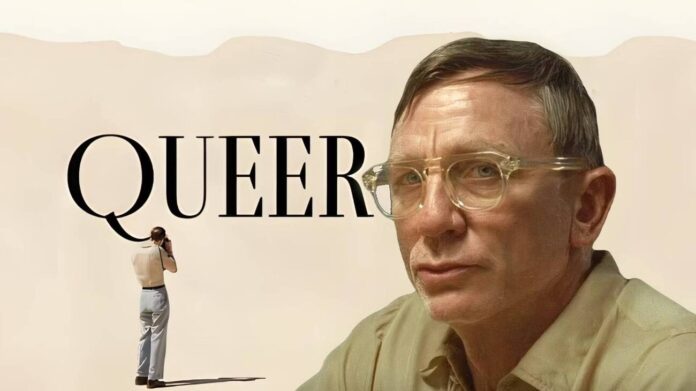

Guadagnino já havia demonstrado uma afeição considerável por apresentar um novo aspecto a narrativa envolvendo a comunidade LGTBQIA+ com o vencedor do Oscar ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, estrelado por Timothée Chalamet e Armie Hammer. Agora, o diretor nos leva a mais uma jornada de autodescoberta e de amadurecimento, nos convidando a viajar para a Cidade do México no período pós-II Guerra Mundial. Como centro desse intrincado e ousado enredo, temos Daniel Craig como William Lee, um homem expatriado que vive dia após dia em tentativas de se conectar com alguém – à medida que navega por traumas próprios e por problemas que se recusa a compartilhar com qualquer pessoa. Emergindo como um gay mais velho, ele observa o mundo à sua volta mudar constantemente – deixando-se abater por uma compreensão melancólica de que a linha divisória entre solitude e solidão é mais tênue do que imaginava.

Baseado no romance homônimo de William S. Burroughs, ‘Queer’ é um coming-of-age que tenta se afastar (e consegue, em sua maior parte) dos convencionalismos de gênero. Isso significa que, em vez de transferir a atenção dos espectadores a um protagonista mais jovem e que apenas começou a vida, Craig assume as rédeas de uma trama que navega pelo desejo de estar ao lado de alguém, de explorar a própria sexualidade e de lutar, mesmo que não de maneira explícita, contra um etarismo que permanece inclusive na contemporaneidade. E, considerando o trabalho aplaudido do ator em produções como ‘007’ e ‘Entre Facas e Segredos’, é incrível vê-lo caminhando a uma indicação ao Oscar através de uma interpretação deliciosamente apaixonante.

William é a representação máxima da complexidade da psique humana – mas não de uma forma universalizada, por assim dizer, mas como emblema de uma comunidade que continua a ser afetada por inúmeras mazelas, mesmo com a diferença de quase setenta anos entre a atualidade e a época em que o filme se passa. Porém, ele não é pintado como uma trágica persona, e sim alguém apaixonado pela vida e tentando fazer o máximo enquanto esconde seus problemas da vista dos outros. Rendendo-se aos prazeres momentâneos do álcool, dos opioides e do sexo, Will desenrola-se como pode – ao menos até cruzar caminho com um misterioso jovem chamado Eugene Allerton (Drew Starkey).

A princípio, Eugene posa enclausurado em uma máscara de difícil decifração por parte de Will. O personagem principal sabe que seu mais novo “alvo” é gay, mas finge se esconder sob uma fachada de aceitação – ou ao menos é o que ele pensa. Conforme o tempo passa, ambos passam a nutrir de uma relação carnal que Will anseia em evoluir para algo a mais; contudo, ele se vê em um impasse interno que o deixa mais confuso do que satisfeito, eventualmente conduzindo-o a uma complacência derradeira. Não demora muito até que o protagonista se lance a uma proposta inesperada e o convide para viajar à América do Sul, com o objetivo de encontrar uma especiaria conhecida como ayahuasca.

A ideia narrativa por trás da ayahuasca prova ser mais importante do que imaginamos. Entretanto, não da maneira que esperamos – e é isso que mostra a genialidade de Guadagnino e do roteirista Justin Kuritzkes. Em certas culturas, a bebida em questão auxilia a entrar em contato com o divino e com entidades impalpáveis – quase como levando o usuário a “atingir o nirvana” através de suas propriedades alucinógenas. Porém, aqui, nota-se a escolha da bebida como um artifício narrativo que insurge como a única forma de “controle” que Will tem acerca de seus desejos, e a única forma de “descontrole” que pode permitir que Eugene aceite quem é e se abra a oportunidades que escolhe deixar passar.

Enquanto as sutilezas vão ganhando momentum, não podemos desviar a atenção para as performances magníficas do elenco: Craig, como já mencionado, afasta-se de investidas predecessoras e encarna um verborrágico homem de meia-idade que almeja à plenitude; Starkey, por sua vez, interpreta um jovem ex-oficial do exército que se vê aproveitando as amenidades de uma cidade idílica. Não obstante seu despojamento e seu charme, percebemos como ele é movido pelo hedonismo e pela efemeridade, por mais que desfrute de uma certa empatia com “prazo de validade” em relação a Will. E é nesse relacionamento que a química dos atores explode em cena.

Se Guadagnino demonstra um olhar certeiro para detalhes e conta com um time de performers de ponta – que inclui Lesley Manville, Henry Zaga e Jason Schwartzman -, ele se esquece de manter-se firme a essa cuidadosa preparação cinematográfica no ato de encerramento. Para além da longa duração, há inclinações surrealistas que remontam a David Lynch e que, no final das contas, não têm muito a acrescentar e nem mesmo fazem sentido. Nesse tocante, as sequências se arrastam em construções que quebram o ritmo e que nos afastam de sólidas inflexões promovidas nos atos anteriores – e que são remediadas pela força descomunal de Craig.

Não obstante a imperfeição de ‘Queer’, a obra é uma bem-vinda entrada à expansiva filmografia de Luca Guadagnino, valendo-se de uma honesta jornada de descoberta que nos envolve logo nos primeiros segundos. Como se não bastasse, Craig nos presenteia com a melhor atuação de sua carreira com um celebratório e emocionante espetáculo que o coloca no centro dos holofotes.