Billie Holiday, conhecido alter-ego artístico de Eleanora Fagan, é um dos nomes mais importantes da cultura estadunidense. Ao lado de nomes como Ella Fitzgerald e Dinah Washington, Holiday mudou o escopo musical de sua época e apresentou, bem como suas conterrâneas, uma revolução estilística do jazz – não apenas por seu fraseamento e por suas improvisações, que viriam a influenciar praticamente todos os atos futuros, mas também pelas discussões sociopolíticas que trazia à tona e que permeavam uma plataforma mainstream que boa parte dos negros não tinham à época. Ora, se a canção “Strange Fruit” permanece viva na mente dos apreciadores de música, é em virtude da rendição de Holiday e de uma trama pungente sobre o linchamento da comunidade afrodescendente pelo supremacismo branco.

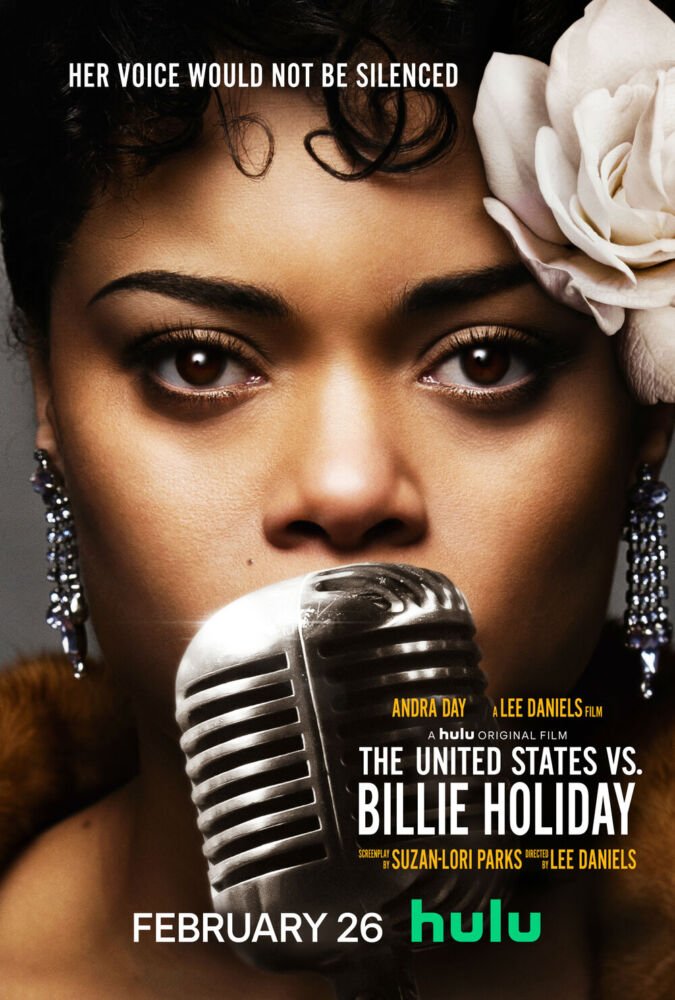

Nos últimos meses, foi anunciada uma aguardada cinebiografia sobre um período bastante específico de sua vida – restrito ao estrelato, à queda e à relação tóxica com as drogas e com diversos homens que passaram por sua vida. Comandado por Lee Daniels, nome por trás dos aclamados ‘A Última Ceia’ e ‘Empire’, ‘Estados Unidos vs. Billie Holiday’ despertou um senso de curiosidade crescente entre o público, mas, no final das contas, falhou em cumprir quaisquer das expectativas prometidas; o longa-metragem, pecando em aspectos essenciais, deixou que a performance do elenco roubasse os holofotes, mas a que custo? Afinal, nem mesmo os melhores conseguem se afastar de uma insossa e formulaica história, a qual não faz jus a nenhum dos temas apresentados.

Daniels é conhecido por ser um realizador bastante único que, mesmo não sendo independente, é reconhecido por um estilo que oscila entre o poético e o realismo com fluidez incrível. De qualquer forma, sua última rendição cinematográfica, ‘O Mordomo da Casa Branca’, já dava ares de uma inconsistência dramática que viria a se tornar uma bola de neve na presente obra. Honestamente, nem mesmo a técnica artística empregada no filme faz muito sentido, com exceção de breves sequências que não são acompanhadas de uma obviedade de enredo ou de caprichos circinais de uma edição horrível, para dizer o mínimo: desde os momentos iniciais, a montagem de Jar Rabinowitz não tem direção alguma e mistura referências que visam a uma repaginação de ‘Chicago’ e acertam numa novela mais insípida que ‘Burlesque’ (algo chocante, considerando o trabalho de Rabinowitz em ‘8 Mile’ e ‘Réquiem para um Sonho’).

Como se não bastasse, a estrutura panorâmica não é a única a falhar em entregar qualquer resquício de coesão; o roteiro, assinado por Suzan-Lori Parks, insurge como um amontoado de acontecimentos sem distinção de causa e consequência, aglutinando-se em uma massa amorfa que não atinge a completude de um propósito bem-intencionado e digno. Aliás, é um tanto quanto estranho a decisão de Daniels e de sua equipe em adaptar um romance de não-ficção cujo foco é analisar a guerra às drogas nos Estados Unidos e a transformação dos negros em alvo. Claro, Holiday tornou-se um símbolo da comunidade, mas é mencionada brevemente (e com propósitos descritivos) como uma das personalidades que se renderam aos opioides. O motivo pelo qual uma abordagem mais palpável à cantora e compositora não foi abraçada talvez nunca veja a luz do dia, mas merece certa explicação.

Problemas à parte, é notável como a obra tenta ser mais do que consegue e, por essa razão, acaba por afastar espectadores que talvez nunca tenham sequer ouvido uma das canções de Billie. É nesse âmbito que Andra Day se entrega de corpo e alma à persona titular, caminhando trôpega por todas as fases de sua turbulenta vida, fazendo homenagens e buscando inspirações em suas conterrâneas. Day, em seu primeiro papel protagonista, vem do background fonográfico e molda a própria voz em surpreendentes dialogismo e candura com Holiday, como se estivesse cantando para a própria jovem que morreu vítima de sua confiança nas pessoas erradas. Não é com espanto que ela tenha faturado uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, juntando-se a nomes como Lady Gaga e Cher, que também migraram da música à atuação com perfeição.

Acompanhada por nomes como Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Da’Vine Joy Randolph e Tyler James Williams, Day e o restante do elenco são a força-motriz que se empenha em salvar, a todo custo, a tragédia de um longa-metragem que não prestou atenção aos próprios deslizes. Ao procurar fornecer uma explicação e uma humanização de fatos cruciais para o entendimento da situação segregacionista dos anos 1940, Daniels mergulha na soberba superficialidade do panfletarismo e nem ao menos fecha o ciclo narrativo, como se a luta promovida por Billie e por tantas outras cantoras negras da época não tivessem surtido efeito; mais do que isso, a utilização constante da sépia e de um enlace fotográfico antigo criam um anacronismo doído e que, mais uma vez, não tem necessidade alguma para a compreensão dos eventos.

É infeliz imaginar que ‘Estados Unidos vs. Billie Holiday’ poderia ter sido bem diferente do resultado final. Manchado por uma condução descarrilada e se apoiando inteiramente na performance de uma recém-descoberta atriz que terá um futuro brilhante pela frente, o filme morre na praia sem uma identidade para chamar de sua – e dentro de uma tristonha e repetitiva previsibilidade.