Em 2017, o conhecido realizador cinematográfico McG dava vida ao início de uma franquia sem precedentes com, senão o melhor do terror slasher e da comédia, ao menos ao mais bizarro encontro desses dois mundos: ‘A Babá’. Estrelado pela sempre carismática Samara Weaving como a demoníaca e sedutora Bee, a história girou em torno de um jovem menino que se tornou alvo de um culto satânico que desejava seu sangue puro para selarem o pacto com o Diabo – e é claro que as coisas dariam certo no final. Mas o que não imaginávamos era que McG voltaria a explorar esse insano mundo com a sequência ‘A Babá: Rainha da Morte’, que prometia trazer todos os nossos queridos serial killers de volta à vida e algumas reviravoltas chocantes.

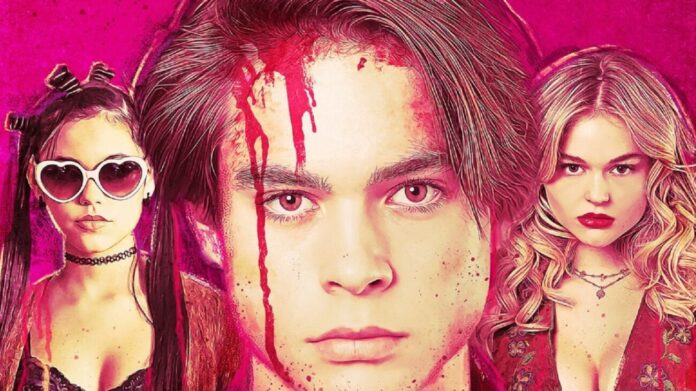

Em partes, a sequência do original Netflix conseguiu cumprir o que prometia, mesmo com alguns choques previsíveis e um final nada menos que fabulesco por todas as razões erradas. De qualquer forma, e apesar de vilões que parecem ter perdido seu carisma, é o gore e as quebras de expectativa que nos mantém vidrados na telinha do começo ao fim – principalmente pela adição de Jenna Ortega como a rebelde e problemática jovem Phoebe. Mas Phoebe não é o nosso foco, ao menos não por enquanto: diferente do que pensávamos (ou talvez não, levando em conta que tudo seria fácil e formulaico demais caso realmente acontecesse), ela não a antagonista; o culto satânico, agora, é liderado por ninguém menos que a outrora inocente Melanie (Emily Alyn Lind), melhor amiga do protagonista Cole (Judah Lewis) que também assinou o Livro de Satã e tem como principal objetivo ressuscitar seus colegas falecidos e manter o legado da seita vivo.

Confesso que o twist de Melanie foi interessante o suficiente para me manter envolvido durante boa parte do segundo ato – mas o grande problema é que McG, que fica responsável pelo roteiro mais uma vez, não sabe exatamente o que fazer com essa informação. Na verdade, o diretor destina a maior parte do longa-metragem para a crescente relação que floresce entre Cole e Phoebe – dois adolescentes assombrados pelos traumas do passados que unem forças por um bem maior e, obviamente, se apaixonam – e para os escapes cômicos – e representando todo mundo. Com exceção de Melanie, cada coadjuvante tem seu momento de “glória” e é peça central de um sanguinolento e divertido show de horrores que arranca risadas pelos diálogos clichês e por algumas sequências incríveis (em qualquer sentido que você queira admitir).

Diferente do primeiro capítulo da saga, a história, dessa vez, traz personagens mais amadurecidos e com problemas que vão para além da pré-adolescência. Cole, ainda sentindo falta de Bee e ainda apaixonado por Melanie, é visto como um lunático pelos colegas de sua escola e por seus próprios pais, que querem interná-lo em um colégio psiquiátrico por ainda acreditar que quase serviu de sacrifício para um culto satânico. Convencido pela amiga a abandonar tudo e a passar um fim de semana em uma casa-barco com ela e seus amigos, ele é arrastado novamente para seu pior pesadelo e é salvo pela última pessoa que esperava encontrar no meio do nada – Phoebe.

A partir daí, McG se joga de cabeça em construções que fogem de qualquer realidade e que são infundidas com certas explicações desnecessárias acerca do passado dos personagens e inflexões da cultura pop extremamente datadas e explosivamente gritantes. O imediatismo urgente com o qual o diretor trata os elementos pelo menos fornece um dinamismo preciso e bem-vindo a uma premissa familiar, que permite que o público faça vista grossa para os inúmeros equívocos e emulações do senso comum: é por essa razão que Cole e Phoebe permanecem em constante fuga e se unam por suas contraditórias semelhanças, compreendendo que precisam permanecer juntos para que sobrevivam a uma noite de puro terror.

Como já é de se imaginar, a arquitetura de ação, pincelada pelo humorismo do “terrir”, é sustentada por eventuais punchlines certeiros e ácidos e por instantes surreais – como Bella Thorne correndo em um desfiladeiro usando um salto-quinze e carregando um revólver que claramente não sabe como manejar. Ou então a volta de Robbie Amell como o insosso atleta Max que, mais uma vez, não consegue fazer nada além de ser o saco de pancadas de Cole. Entretanto, é justamente isso que, da mesma forma que o filme anterior fez, garante a fidelidade de espectadores que querem apenas se divertir, por mais que já saibam o desenrolar da trama desde o momento em que os protagonistas dão as caras – e quando Weaving resolve fazer uma aparição surpresa em um arco de redenção adorável.

‘A Babá: Rainha da Morte’ é aprazível como pretende ser e nunca almeja se transformar num grande clássico do gênero – aliás, nem sabe como o fazer. Mesmo assim, é difícil não compará-lo com a pungente irreverência do capítulo inicial da franquia e perceber que, por mais que o coração esteja no lugar certo, as boas intenções de McG não mudam o fato de que essa sequência é menos “inspirada” do que deveria ser.